лӢӨлҘё м§Җм—ӯ ‘мһ¬лӮңл¬ёмһҗ’к°Җ кі„мҶҚ мҳӨлҠ” 진м§ң мқҙмң

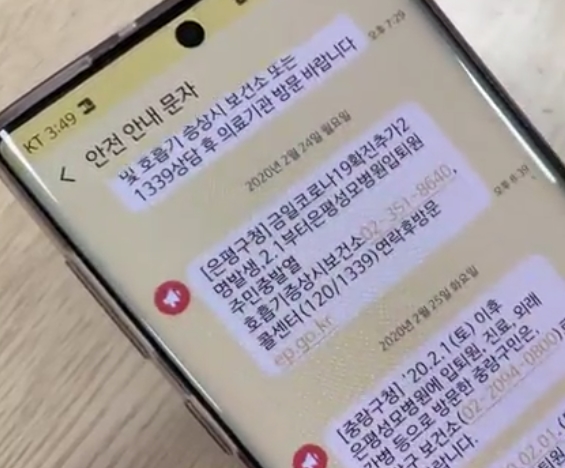

н•ҳлЈЁм—җлҸ„ мҲҳмӢӯлІҲм”© мӮҗ-н•ҳкі мҡёлҰ¬лҠ” мһ¬лӮңл¬ёмһҗ, мқҙм–ҙнҸ° лҒјкі мһҲлҚҳ мӮ¬лһҢл“ӨмқҖ мҶҢмҠӨлқјм№ҳкІҢ лҶҖлқјкіӨ н•ңлӢӨ.

лҶҖлһҖ л§ҲмқҢмңјлЎң мқҪм–ҙліё мһ¬лӮңл¬ёмһҗ, н•ҳм§Җл§Ң л§үмғҒ лӢӨлҘё м§Җм—ӯ мҶҢмӢқмқҙм—ҲлӢӨ.

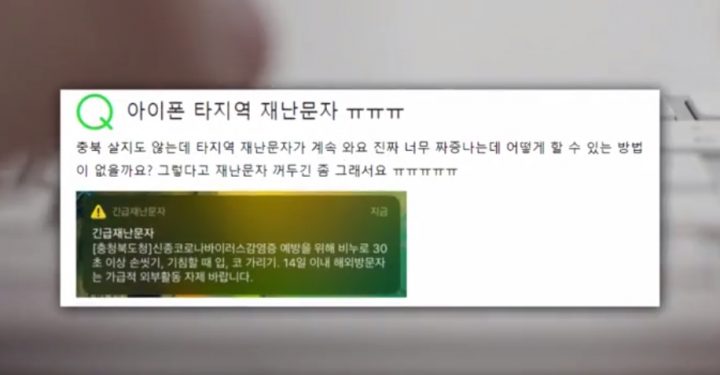

мқҙмҷҖ кҙҖл Ён•ҙ к°Ғмў… мҳЁлқјмқё м»Өл®ӨлӢҲнӢ°м—җлҸ„ “мһ¬лӮңл¬ёмһҗ лӢӨлҘё м§Җм—ӯлҸ„ мҳӨлӮҳмҡ”?”, “충л¶Ғ мӮҙм§ҖлҸ„ м•ҠлҠ”лҚ° лӢӨлҘё м§Җм—ӯ мһ¬лӮңл¬ёмһҗк°Җ кі„мҶҚ мҷҖмҡ””, “м„ңмҡёмқёлҚ° мҷң кІҪкё°лҸ„мІӯм—җм„ң мһ¬лӮңл¬ёмһҗк°Җ мҳӨлӮҳмҡ”?” л“ұмқҳ л¬ёмқҳкёҖмқҙ мҸҹм•„мЎҢлӢӨ.

көӯлҜјмһ¬лӮңм•Ҳм „нҸ¬н„ём—җ л”°лҘҙл©ҙ 2мӣ” н•ң лӢ¬к°„В 2мІң577кұҙмқҳ мһ¬лӮңл¬ёмһҗк°Җ л°ңмҶЎлҗҗмңјл©° мқҙлҠ” 1мӣ” л°ңмҶЎлҹү 134кұҙмқҳ 19л°°лҘј л„ҳлҠ” мҲҳм№ҳмқҙлӢӨ.

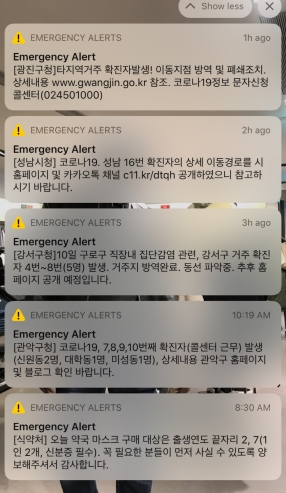

н•ҳм§Җл§Ң л„Ҳл¬ҙ кіјлҸ„н•ң мһ¬лӮңл¬ёмһҗ л°ңмҶЎмқҙ мҳӨнһҲл Ө мӢңлҜјл“Өмқҳ л¶Ҳм•Ҳк°җкіј н”јлЎңлҸ„лҘј лҶ’мқҙлӢӨлҠ” м§Җм ҒлҸ„ мқҙм–ҙм§Җкі мһҲлӢӨ.

кіҪкёҲмЈј м„ңмҡёлҢҖ мӢ¬лҰ¬н•ҷкіј көҗмҲҳлҠ” “кёүл°•н•ң мғҒнҷ©м—җм„ң көӯлҜјм—җкІҢ мһ¬лӮң мғҒнҷ©мқ„ м•Ңл ӨмЈјлҠ” кІғмқҖ көүмһҘнһҲ л°”лһҢм§Ғн•ҳлӢӨ”л©ҙм„ңлҸ„ “мқҙлҹ¬н•ң н”јлЎңк°җмқҙВ мҰқк°Җн•ҳл©ҙ м •л§җ кёҙмҡ”н•ҳкі мӨ‘мҡ”н•ҳкі к·ё мӮ¬лһҢмқҙ мҰүк°Ғм ҒмңјлЎң лҢҖмқ‘н•ҙм•ј н•ҳлҠ” м •ліҙлҘј л¬ҙмӢңн•ҳлҠ” нҡЁкіјлҘј к°Җм ёмҳӨкІҢ лҗңлӢӨ”кі л§җн–ҲлӢӨ.

к·ёл ҮлӢӨл©ҙ мҷң мһҗкҫёл§Ң лӢӨлҘё м§Җм—ӯ мһ¬лӮңл¬ёмһҗк№Ңм§Җ мҳӨлҠ” кІғмқјк№Ң?

мӮ¬мӢӨ мһ¬лӮңл¬ёмһҗлҠ” кұ°кө¬м§Җк°Җ м•„лӢҢ нҳ„мһ¬ мң„м№ҳлҘј кё°л°ҳмңјлЎң мқҙлҸҷнҶөмӢ мӮ¬ кё°м§Җкөӯмқ„ кұ°міҗ мқјкҙ„ л°ңмҶЎлҗҳкі мһҲм—ҲлӢӨ. кё°м§Җкөӯ мӨ‘мӢ¬мқҙлӢӨліҙлӢҲ м „нҢҢ лҸ„лӢ¬ кұ°лҰ¬м—җ л”°лқј лӢӨлҘё м§ҖмһҗмІҙ мһ¬лӮңл¬ёмһҗлҘј л°ӣлҠ” кІҪмҡ°к°Җ л№ҲлІҲн•ң кІғмқҙлӢӨ.

н–үм •м•Ҳм „л¶Җ кҙҖкі„мһҗлҠ” “нҳ„мһ¬ мң„м№ҳмҷҖ мқём ‘н•ң м§Җм°Ём ң лӮҙ кё°м§Җкөӯ м „нҢҢк°Җ мҲҳмӢ лҗ кІҪмҡ° лӢӨлҘё м§Җм—ӯ мһ¬лӮңл¬ёмһҗлҘј л°ӣмқ„ мҲҳ мһҲлӢӨ”кі м„ӨлӘ…н–ҲлӢӨ.

л°ҳл©ҙ мһ¬лӮңл¬ёмһҗлҘј мҲҳмӢ н•ҳм§Җ лӘ»н•ҳлҠ” кІҪмҡ°лҸ„ мһҲм—ҲлӢӨ.

кұ°мЈјм§ҖмҷҖ лӢӨлҘё кіім—җм„ң мқјн•ҳлҠ” мӮ¬лһҢл“ӨмқҖ м •мһ‘ мӮ¬лҠ” лҸҷл„Ө м•ҢлҰјмқ„ л°ӣм§Җ лӘ»н•ңлӢӨ. лҳҗ кё°мҲ м Ғ л¬ём ңлЎң көӯм ңн‘ңмӨҖм—җм„ң м ңмҷёлҗң 3GнҸ° мқҙмҡ©мһҗлӮҳ, 2GнҸ° мқјл¶Җ мқҙмҡ©мһҗлҸ„ мһ¬лӮңл¬ёмһҗлҘј л°ӣмқ„ мҲҳ м—Ҷм—ҲлӢӨ.

мқҙлҘј ліҙмҷ„н•ҳкё° мң„н•ҙ н–үм•Ҳл¶ҖлҠ” ‘м•Ҳм „л””л”ӨлҸҢ’мқҙлһҖ м•ұмқ„ м ңмһ‘н•ҙ л°°нҸ¬н•ҳкі мһҲлӢӨ. м•„мҡёлҹ¬ ліҙлӢӨ м •нҷ•н•ң мһ¬лӮңл¬ёмһҗ мҲҳмӢ мқҙ к°ҖлҠҘн•ҳлҸ„лЎқ SKн…”л ҲмҪӨкіј н•Ёк»ҳ л°ңмҶЎ лІ”мң„лҘј мҲҳл°ұ лҜён„°лЎң мӨ„мқј мӢңмҠӨн…ң кө¬м¶•мқ„ мң„н•ҙ нҳ‘мқҳ мӨ‘м—җ мһҲлӢӨ.

мқҙлҸҷкІҪ мҡ°мҶЎлҢҖ мҶҢл°©л°©мһ¬н•ҷкіј көҗмҲҳлҠ” “мӨ‘м•ҷмһ¬лӮңм•Ҳм „лҢҖмұ…ліёл¶Җм—җм„ң м§ҖмһҗмІҙлі„ нҷ•м§„мһҗ мҲҳ л“ұмқҳ м •ліҙлҘј мқјкҙ„м ҒмңјлЎң лӘЁм•„м„ң н•ҳлЈЁ мҳӨм „ лҳҗлҠ” мҳӨнӣ„м—җ л‘җ м°ЁлЎҖ м •лҸ„м”© н•ңкәјлІҲм—җ м •лҰ¬н•ҙм„ң ліҙлӮҙлҠ” кІғмқҙ нӣЁм”¬ лҚ” нҡЁкіјм Ғ”мқҙлқјкі мЎ°м–ён•ҳкё°лҸ„ н–ҲлӢӨ.

мҪҳн…җмё м Җмһ‘к¶Ңмһҗ в“’м§ҖмӢқмқҳ м •м„қ (л¬ҙлӢЁліөм ң л°Ҹ мһ¬л°°нҸ¬ кёҲм§Җ)/мӮ¬м§„ = м—°н•©лүҙмҠӨ, м§ҖмӢқмқҳ м •м„қ DB