нҳ„мһ¬ мқјліёмқём—җкІҢ ліҙм—¬мЈјл©ҙ лӘ©мҲЁкұёкі л°ңләҢн•ҳлҠ” мӮ¬м§„ н•ң мһҘ

мөңк·ј кҙ‘мЈј лҸҷкө¬ н•ҷлҸҷм—җм„ң мһ¬к°ңл°ңмқ„ мң„н•ҙ мІ кұ°лҗҳлҚҳ н•ң л№Ңл”©мқҙ 붕кҙҙлҗҳл©° мӢңлӮҙлІ„мҠӨлҘј лҚ®м№ҳлҠ” м°ёмӮ¬к°Җ л°ңмғқн–ҲлӢӨ.

мҳҲкё°м№ҳ лӘ»н•ң мӮ¬кі лЎң мқён•ҙ л§ҺмқҖ мқҙл“Өмқҳ м•ҲнғҖк№ҢмӣҖмқ„ мһҗм•„лғҲлӢӨ.

н•ҙлӢ№ мҶҢмӢқмқҖ мқјліём—җлҸ„ м „н•ҙмЎҢлӢӨ. н•ҙлӢ№ мҶҢмӢқмқ„ м ‘н•ң мқјліёмқёл“Ө мӨ‘ лӘҮлӘҮмқҖ “м•ҲнғҖк№Ңмҡҙ мӮ¬кі лЎң лӘ©мҲЁмқ„ мһғмқҖ кі мқёмқҳ лӘ…ліөмқ„ л№ҲлӢӨ”, “лӢӨмӢңлҠ” мқјм–ҙлӮҳм§Җ л§җм•„м•јн• мӮ¬кі лӢӨ”л“ұмқҳ л°ҳмқ‘мқ„ ліҙмқҙл©° м• лҸ„лҘј н‘ңн–ҲлӢӨ.

к·ёлҹ¬лӮҳ м• лҸ„лҘј н‘ңн•ң мӮ¬лһҢмқҖ к·№нһҲ мқјл¶ҖмҳҖкі , мғҒмӢқм ҒмңјлЎң мқҙн•ҙн• мҲҳ м—ҶлҠ” л°ҳмқ‘мқ„ ліҙмҳҖлӢӨ. “м—ӯмӢңлӮҳ н•ңкөӯмқҳ кұҙ축мқҖ мҲҳмӨҖ мқҙн•ҳлӢӨ”, “кұҙ축 кё°мҲ мқ„ мқјліём—җм„ң л°°мӣҢк°Җм•јн•ңлӢӨ”л“ұмқҳ л°ҳмқ‘мқ„ ліҙмҳҖлӢӨ.

мӢ¬м§Җм–ҙ н•ҙлӢ№ мӮ¬кі лҘј ‘мЎ°м„ёмқҙ нғ„кҙ‘ мӮ¬кұҙ’м—җ л№—лҢҖм–ҙ “н•ңкөӯмқёл“ӨмқҖ м—ӯмӢңлӮҳ 묻нһҲлҠ” кІҢ м–ҙмҡёлҰ¬лҠ” лҜјмЎұмқҙлӢӨ”, “м„ёмғҒм—җ л¶Ҳн•„мҡ”н•ң мЎҙмһ¬кё°м—җ мқҙмҷҖ к°ҷмқҖ мӮ¬кі к°Җ л°ңмғқн•ҳлҠ” кІғмқҙлӢӨ”лқјлҠ” л°ҳмқ‘мқ„ ліҙмҳҖлӢӨ.

мЎ°м„ёмқҙ нғ„кҙ‘ мӮ¬кұҙмқҖ мқјм ңк°•м җкё° лӢ№мӢң мқјліём—җ мқҳн•ҙ к°•м ң 징мҡ©лҗң мӮ¬лһҢл“Өмқҙ л§җ к·ёлҢҖлЎң мғқл§ӨмһҘ лӢ№н•ң м—ӯлҢҖ мөңм•…мқҳ 붕кҙҙ мӮ¬кі лӢӨ.

мқҙлҹ° мЎ°м„ёмқҙ нғ„кҙ‘ мӮ¬кұҙм—җ л№—лҢҖм–ҙ мЎ°мҶҢлҘј лӮ лҰ° мқјліёмқём—җ лҢҖн•ҙ мҲҳ л§ҺмқҖ мқјліёмқёл“ӨмқҖ мқҙм—җ лҸҷмЎ°н•ҳл©° “м°°л–Ў к°ҷмқҖ 비мң лӢӨ”, “мқҙ 비мң к°Җ л§һлӢӨ. н•ңкөӯмқёл“Өм—җкІҢ л”ұ м–ҙмҡёлҰ¬лҠ” мөңнӣ„лӢӨ”лқјлҠ” л°ҳмқ‘мқ„ ліҙмҳҖлӢӨ.

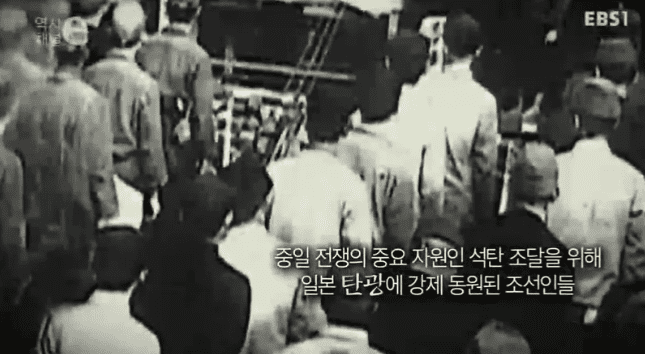

мЎ°м„ёмқҙ нғ„кҙ‘ мӮ¬кұҙмқҖ 1939л…„ 7мӣ” мқјм ңк°Җ көӯлҜј 징мҡ©л №мқ„ л°ңн‘ңн•ң л’Ө 1,258лӘ…м—җ мқҙлҘҙлҠ” мЎ°м„ мқёл“Өмқҙ 징집лҗҳм–ҙ м°©м·ЁлӢ№н–Ҳм—ҲлҚҳ нғ„кҙ‘м—җм„ң л°ңмғқлҗң мӮ¬кі мҳҖлӢӨ.

мқјм ңк°•м җкё° лӢ№мӢң мқјм ңлҠ” мһҗкөӯлҜјл“Өмқ„ нҲ¬мһ…н•ҳкё°м—җлҠ” мң„н—ҳлҸ„к°Җ лҶ’мқҖ м§Җм—ӯм—җ мҡ°лҰ¬мқҳ м„ мЎ°л“Өмқ„ к°•м ңлЎң 징집н•ҙ л°°м№ҳмӢңмј°кі мқҙм—җ лӮҳлқјлҘј мһғм–ҙ м Җн•ӯмЎ°м°Ё н• мҲҳ м—Ҷм—ҲлҚҳ мҡ°лҰ¬ м„ мЎ°л“ӨмқҖ м–ҙм©” мҲҳ м—Ҷмқҙ лҒҢл Өк°”лӢӨ.

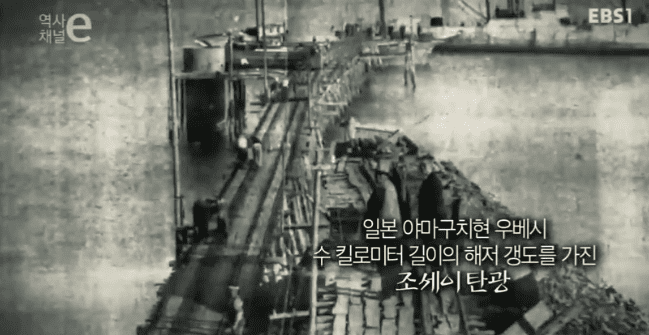

мҡ°лҰ¬ м„ мЎ°л“ӨмқҖ мқҙкіім—җм„ң мқёк°„ мқҙн•ҳмқҳ м·Ёкёүмқ„ л°ӣмңјл©° к°•м ң л…ёлҸҷмқ„ н•ҙм•јл§Ң н–ҲлӢӨ. мқјліё м•јл§Ҳкө¬м№ҳ нҳ„ мҡ°лІ мӢңм—җ мң„м№ҳн•ң мӨ‘мҶҢ к·ңлӘЁмқҳ нғ„кҙ‘мқё мҙҲм„ёмқҙ нғ„кҙ‘мқҖ л°”лӢӨ л°‘м—җ мЎҙмһ¬н•ҳлҠ” н•ҙм Җ нғ„кҙ‘мқҙм—ҲлӢӨ.

1914л…„ мқјліёмқҙ мұ„көҙк¶Ң нҡҚл“қн•ҙ к°ңкҙ‘н•ң л’Ө 1922л…„ н•ҙм Җ мҲҳлӘ°лЎң нңҙм—…м—җ л“Өм–ҙк°”лӢӨк°Җ 1932л…„ 11мӣ” л°”лӢ·л¬јмқҙ л№ м§ҖкІҢ лҗҳмһҗ ліёк°ұмқ„ лӢӨмӢң к°ңкҙ‘н•ҳл©ҙм„ң мұ„нғ„ мһ‘м—…мқ„ мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ.

к·ёлҹ¬лӮҳ мұ„кҙ‘мқҙ лӢӨмӢң мӢңмһ‘лҗҳм—ҲмқҢм—җлҸ„ л¶Ҳкө¬н•ҳкі нғ„кҙ‘м—җм„ң мқјмқ„ н•ҳл Өкі н•ҳлҠ” мқјліёмқёл“ӨмқҖ к·№нһҲ л“ңл¬јм—Ҳкі нғ„кҙ‘ кІҪмҳҒмһҗлҠ” мЎ°м„ мқё к°•м ң 징집мқ„ м„ нғқн–ҲлӢӨ.

к·ёл ҮкІҢ мҡ°лҰ¬ м„ мЎ°л“ӨмқҖ м–ҙл– н•ң м•Ҳм „лҸ„ ліҙмһҘл°ӣм§Җ лӘ»н•ҳлҠ” л°”лӢӨ л°‘ нғ„кҙ‘мңјлЎң лҒҢл Өк°ҖкІҢ лҗҗлӢӨ.

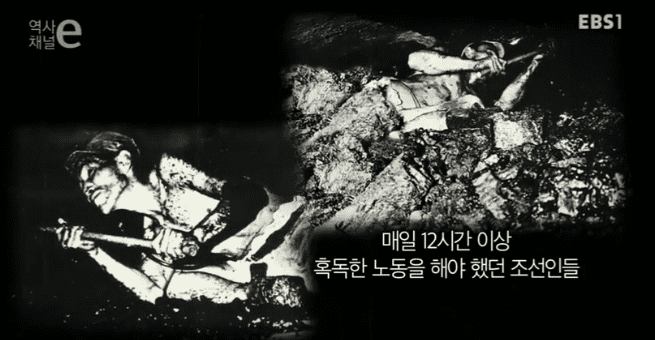

лӢ№мӢң мғҒнҷ©мқ„ м „н•ҳлҠ” кё°лЎқм—җлҠ” “л№ӣмЎ°м°Ё нҶөн•ҳм§Җ м•ҠлҠ” нғ„кҙ‘мқҖ м •л§җмқҙм§Җ мһ‘мқҖ м§ҖмҳҘмқҙм—ҲлӢӨ”, “к°ҖмһҘ нһҳл“Өкі мң„н—ҳн•ң мһ‘м—…м—җлҠ” н•ӯмғҒ мЎ°м„ мқёл§Ңмқҙ нҲ¬мһ…лҗҳм—ҲлӢӨ”лқјкі м ҒнҳҖмһҲм—ҲлӢӨ.

мҡ°лҰ¬ м„ мЎ°л“ӨмқҖ көӯк¶Ңмқ„ л№јм•—кёҙ мҡ°лҰ¬лӮҳлқјк°Җ м–јлҘё кҙ‘ліөмқҙ лҗҳкёё л°”лқјл©° лІ„нӢ°кі мһҲм—ҲлӢӨ.

к·ёлҹ¬лҚҳ мҷҖмӨ‘м—җ 1942л…„ 2мӣ” 3мқј к°ұлҸ„к°Җ л¬ҙл„Ҳм§ҖлҠ” лҒ”м°Қн•ң мӮ¬кі к°Җ л°ңмғқн•ңлӢӨ.

л°”лӢӨ л°‘ м•”л°ҳмқҙ л¬ҙл„Ҳм§Җл©ҙм„ң мЎ°м„ мқёл“Өмқҙ л…ёлҸҷмқ„ н•ҳкі мһҲлҚҳ н•ҙм Җ к°ұлҸ„м—җ 충격мқҙ к°Җн•ҙм§Җкі л¬јмқҙ мҠӨл©° к·ёл ҮкІҢ к°ұлҸ„к°Җ мҷ„м „нһҲ 붕кҙҙлҗҳм–ҙ лІ„л ёлӢӨ.

мҰқм–ём—җ л”°лҘҙл©ҙ мқјліёмқёл“ӨмқҖ мӮ¬кі к°Җ л°ңмғқн•ҳкё° м–јл§Ҳ м „л¶Җн„° нғ„кҙ‘м—җ л¬јмқҙ мғҢлӢӨлҠ” кұё м•Ңкі мһҲм—Ҳм§Җл§Ң лӘ©н‘ңн•ң нғ„кҙ‘мқҳ м–‘мқ„ мұ„мҡ°кё° мң„н•ҙ лӘЁлҘё мІҙ н–ҲлӢӨ.

мҰү мЎ°м„ёмқҙ нғ„кҙ‘ мӮ¬кі лҠ” м–ҙм©” мҲҳ м—Ҷмқҙ л°”мғқн•ң мһҗм—° мһ¬н•ҙк°Җ м•„лӢҢ мқјліёмқёл“Өмқҳ 추악н•ң мҡ•мӢ¬кіј н•Ёк»ҳ мЎ°м„ мқёл“Өмқ„ н•ҳлҢҖн•ҳкі л©ёмӢңн•ҳлҚҳ л§ҲмқҢмқҙ л§Ңл“Өм–ҙ лӮё мқёмһ¬мҳҖлҚҳ кІғмқҙлӢӨ.

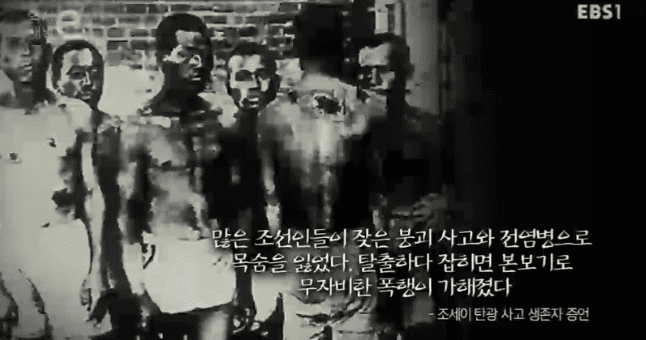

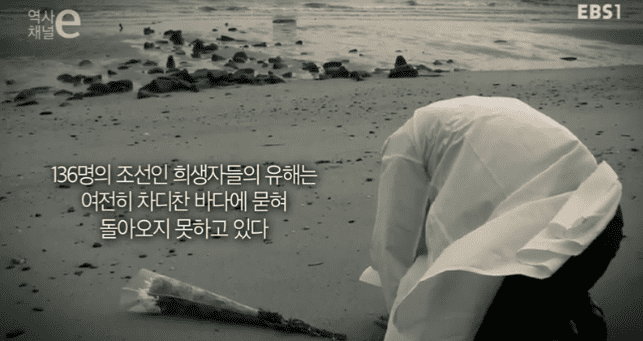

к·ё м•Ҳм—җм„ң мқјмқ„ н•ҳкі мһҲм—ҲлҚҳ 136лӘ…мқҳ мЎ°м„ мқёл“ӨмқҖ л¬јм—җ л№ м ё мЈҪкұ°лӮҳ нқҷлҚ”лҜём—җ к№”л Ө мЈҪмқҢмқ„ л§һмқҙн–ҲлӢӨ.В В

мқҙ мҷҖмӨ‘м—җлҸ„ кё°м Ғм ҒмңјлЎң мӮҙм•„лӮЁмқҖ лӘҮлӘҮмқҖ нғ„кҙ‘мқ„ л№ м ёлӮҳмҳӨл Ө л°ңлІ„л‘ҘміӨмңјлӮҳ мқҙлҘј м§ҖмјңліҙлҚҳ мқјліёмқёл“ӨмқҖ нғ„кҙ‘ мһ…кө¬лҘј л§үм•ҳлӢӨ. кІ°көӯ мҡ°лҰ¬ м„ мЎ°л“ӨмқҖ мә„мә„н•ң м–ҙл‘ мҶҚм—җм„ң мғқмқ„ л§Ҳк°җн–ҲлӢӨ.

мқҙм—җ мЎ°м„ мқёл“ӨмқҖ кІ©л…ён•ҳл©° мқјліёмқёл“Өм—җкІҢ мұ…мһ„мқ„ л¬»кі мӢңмӢ мҲҳмҠөмқ„ мҡ”кө¬н–Ҳм§Җл§Ң “мҷ„м „нһҲ л¬ҙл„Ҳм ёлІ„лҰ° нғ„кҙ‘ мҶҚмңјлЎң л“Өм–ҙк°ҖлҠ” кІғмқҖ л¬ҙлҰ¬лӢӨ”лқјлҠ” мһ…мһҘмқ„ ліҙмҳҖлӢӨ.

к·ёл ҮкІҢ 136лӘ…мқҳ мЎ°м„ мқёл“ӨмқҖ мӢңмӢ мЎ°м°Ё м–‘м§Җл°”лҘё кіім—җ 묻нһҲм§ҖлҸ„ лӘ»н•ҳл©° м§ҖкёҲлҸ„ лЁј нғҖм§Җмқҳ л°”лӢӨ л°‘м—җ 묻нҳҖлІ„л ёлӢӨ.

н•ҙлӢ№ мҶҢмӢқмқ„ м ‘н•ң лҲ„лҰ¬кҫјл“ӨмқҖ “мқјліё м ҲлҢҖ мҡ©м„ңн•ҳкі мӢ¶м§Җ м•ҠлӢӨ”, “мқјліёмқҖ 진м§ң м•…л§Ҳ к·ё мһҗмІҙлӢӨ”, “мқҙлһҳм„ң мқјліёмқҖ м–ҙл– н•ң мҡ©м„ңлҸ„, мқҙн•ҙлҸ„ н• н•„мҡ”к°Җ м—ҶлҠ” лҜјмЎұмқҙлӢӨ”л“ұмқҳ л°ҳмқ‘мқ„ ліҙмҳҖлӢӨ.

мҪҳн…җмё м Җмһ‘к¶Ңмһҗ в“’м§ҖмӢқмқҳ м •м„қ (л¬ҙлӢЁліөм ң л°Ҹ мһ¬л°°нҸ¬ кёҲм§Җ)/мӮ¬м§„ = м—°н•©лүҙмҠӨ, EBS1 мҳҒмғҒ мәЎмІҳ